Livraison gratuite | Paiement 3x sans frais | Matelas garanti 10 ans

|

Livraison gratuite | Paiement 3x sans frais | Matelas garanti 10 ans

|

Retour

🧭 Sommaire

- I. Héritage naturel : la nature comme matrice de nos cultures

- II. S’habiller, s’abriter, se nourrir : la nature comme professeur

- III. Les rythmes naturels : la première horloge humaine

- IV. Les formes du vivant : esthétique et structure

- V. Les animaux : nos premiers maîtres

- VI. Médecines, poisons et remèdes

- VII. Nature, épreuve et initiation

- VIII. La nature comme source de pensée

- Conclusion

L’Homme face au génie de la nature

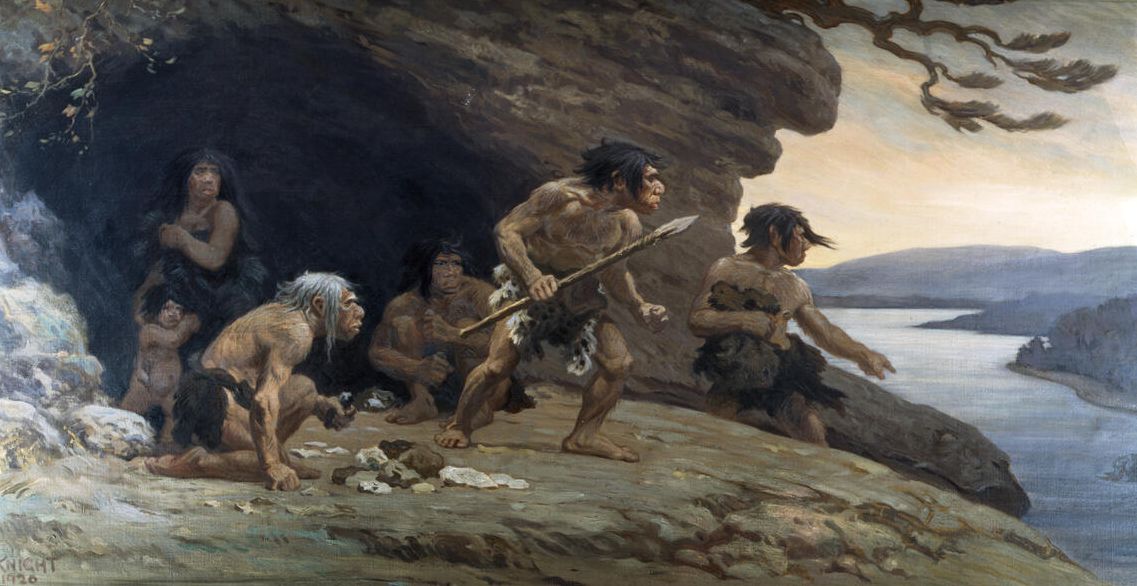

Depuis toujours, l’Homme observe la nature comme un enfant curieux scrute le visage de son parent. Il y cherche des repères, des réponses, et surtout… des idées. Car avant d’être un inventeur, l’humain est d’abord un copieur de génie.

Observer, comprendre, imiter — c’est ce qu’il fait de mieux.

La nature ne se contente pas de nous émerveiller. Elle structure nos pensées, guide nos gestes et façonne nos cultures. Ce sont ses formes, ses cycles et ses êtres qui ont donné naissance à nos premiers mythes, nos récits fondateurs et nos savoir-faire les plus essentiels. Bien avant d’inventer, l’Homme a appris. Et il a appris en regardant autour de lui.

Au fil des siècles, ce lien intime a pris mille visages : la forme d’un abri calqué sur la grotte, celle d’un langage nourri des sons de la forêt, ou encore d’une médecine inspirée des plantes et des bêtes. La nature a tout donné : la matière première, l’inspiration, le mode d’emploi.

Dans cet article, nous n’aborderons pas le biomimétisme au sens strict — cette science moderne qui étudie le vivant pour en reproduire les prouesses techniques. Gardons nous ce plaisir pour plus tard, ce sera l’objet d’un prochain article…

Ici, il s’agit plutôt de remonter aux origines de ce lien d’inspiration, d’explorer ce que la nature nous a transmis — volontairement ou non — et ce que l’Homme s’est approprié, jusqu’à parfois oublier d’où cela venait.

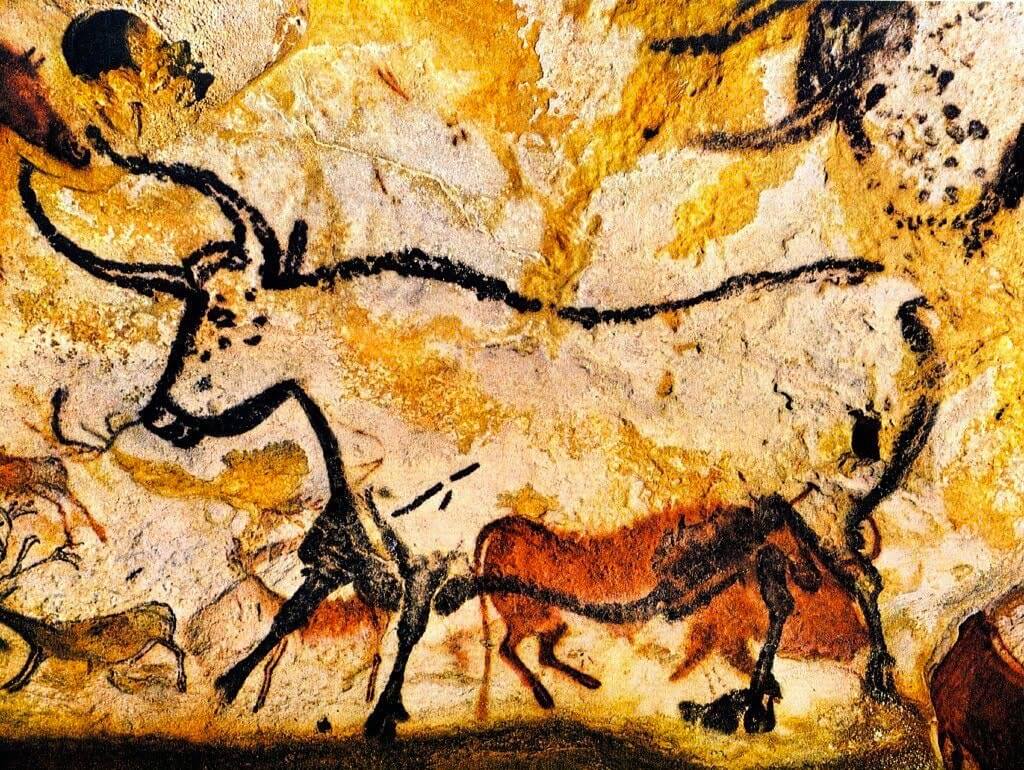

Des premières peintures rupestres aux rythmes de nos musiques, des gestes ancestraux de survie aux mythologies qui peuplent encore nos récits modernes, ce voyage nous rappellera une chose essentielle : nous sommes, au fond, des enfants de la nature, et une grande partie de ce que nous appelons "culture" ou "civilisation" n’est peut-être qu’un prolongement du vivant. En même temps, comme dirait l’autre :

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”

I. Héritage naturel : la nature comme matrice de nos cultures

Bien avant de bâtir des cathédrales ou de coder des algorithmes, l’humain a cherché à mettre des mots sur ce qui l’entourait. C’est dans cette tentative de compréhension du monde qu’est née la culture. Et devine quoi ? À l’origine de presque tout, il y avait… la nature.

📣 Le langage, né dans les feuillages ?

Nos premiers mots — ceux de l’enfance de l’humanité — sont souvent des onomatopées, des imitations de sons naturels : le vent, les cris d’animaux, le frémissement des feuilles. C’est d’ailleurs une hypothèse sérieuse en linguistique : le langage humain aurait émergé en imitant les sons du vivant, avant de s’abstraire peu à peu.

Certaines langues gardent cette proximité sonore :

Le "kokoriko" français, le "kikiriki" espagnol ou le "cock-a-doodle-doo" anglais témoignent de la pluralité des perceptions du même coq.

Des mots comme "ruisseau", "murmure", "gronder" sont directement inspirés d’un son naturel.

Et que dire des expressions populaires : "avoir du chien", "filer doux", "être une vraie tête de mule"… ? La nature est omniprésente dans notre langage quotidien, souvent sans que l’on s’en rende compte.

🔥 Premiers récits, premières cosmogonies : tout vient du vivant

Avant la science, il y avait les mythes. Et ces récits fondateurs, dans toutes les civilisations, commencent par des éléments naturels : le feu, l’eau, la terre, les astres, les animaux. On ne racontait pas l’histoire de l’homme ; on racontait l’histoire du monde, et l’homme venait après.

Mini lexique des symboles naturels - Quelques exemples

🌳 Dans de nombreuses cultures, l’arbre est un axe du monde (l’Yggdrasil chez les Nordiques, l’arbre de vie mésopotamien, le figuier sacré en Inde). Il est un lien entre ciel et terre et un synonyme de croissance.

🐍 Le serpent, tantôt symbole de sagesse, tantôt de ruse, traverse les récits religieux et spirituels du globe. Il évoque la transformation, le danger mais aussi le savoir.

🔥 Le feu marque par sa force et son indomptabilité. Longtemps convoité il est devenu le symbole de la destruction, de la mort mais représente aussi la régénération.

🌊 L’eau, à la fois destructrice et source de vie, est presque toujours à l’origine de tout (déluge, création, purification…). Elle représente la vie, la fluidité et la mémoire.

Ces récits montrent une chose simple : l’humain n’était pas au centre, mais au cœur d’un monde déjà vivant, déjà peuplé, déjà sacré.

🌀 Archétypes naturels, encore vivants aujourd’hui

Même dans nos productions contemporaines — films, romans, jeux — les figures issues de la nature restent omniprésentes. Ce sont des archétypes : formes universelles qui traversent les cultures et les époques.

Le héros lié à la forêt (de Robin des Bois à Princesse Mononoké),

La sorcière liée à la nature et aux plantes (de Baba Yaga à l’herboriste écoféministe),

Les quatre éléments comme base de pouvoir, d’équilibre ou de danger.

Autrement dit : notre imaginaire n’a jamais vraiment quitté les bois. Il en est même nourri en permanence.

II. S’habiller, s’abriter, se nourrir : la nature comme professeur

Avant que l’Homme n’invente des outils, il a utilisé ceux que la nature lui offrait. Avant qu’il ne bâtisse des maisons, il s’est niché dans ses creux, ses branches, ses cavernes. Et avant de comprendre ce qu’était une "ressource", il en dépendait simplement, directement.

On dit parfois que l’être humain est "le seul animal à devoir apprendre à survivre". Peut-être. Mais ses premiers maîtres, ce ne furent ni des dieux, ni des ancêtres. Ce furent le vent, la pluie, la pierre, le feu, les plantes.

🧥 Se vêtir : la nature comme premier atelier textile

On oublie souvent que les premiers vêtements étaient bruts, faits de peaux, de feuilles, de fibres nouées ou enroulées. Il ne s’agissait pas de style mais d’adaptation.

Très tôt, les humains ont appris à :

Tanner des peaux, en observant que certaines sèchent mieux à l’ombre ou au soleil.

Tresser des fibres végétales : ortie, chanvre, lin sauvage.

Les teintures naturelles chez les Homo Sapiens

🌿 Terre ocre (rouge ou jaune)

🫐 Jus de baies écrasées

🪵 Écorce de bouleau ou de noyer

➝ Ces pigments servaient autant pour les vêtements… que pour les peintures rituelles

Ces savoir-faire ont peu à peu évolué en artisanats, puis en arts textiles. Et aujourd’hui encore, les techniques modernes redécouvrent ce que les peuples premiers savaient déjà : qu’il n’y a pas mieux que la nature pour faire du durable, du respirant, du régulateur.

🏠 S’abriter : habiter la nature avant de la dompter

Avant les murs, il y a eu les branches, les grottes, les abris de pierre ou de terre. La forme de nos habitats est directement inspirée des formes naturelles :

La hutte rappelle le nid ou le terrier.

Le tipi, la yourte, la tente reprennent les logiques de tension, de ventilation et de mobilité qu’on retrouve dans la nature.

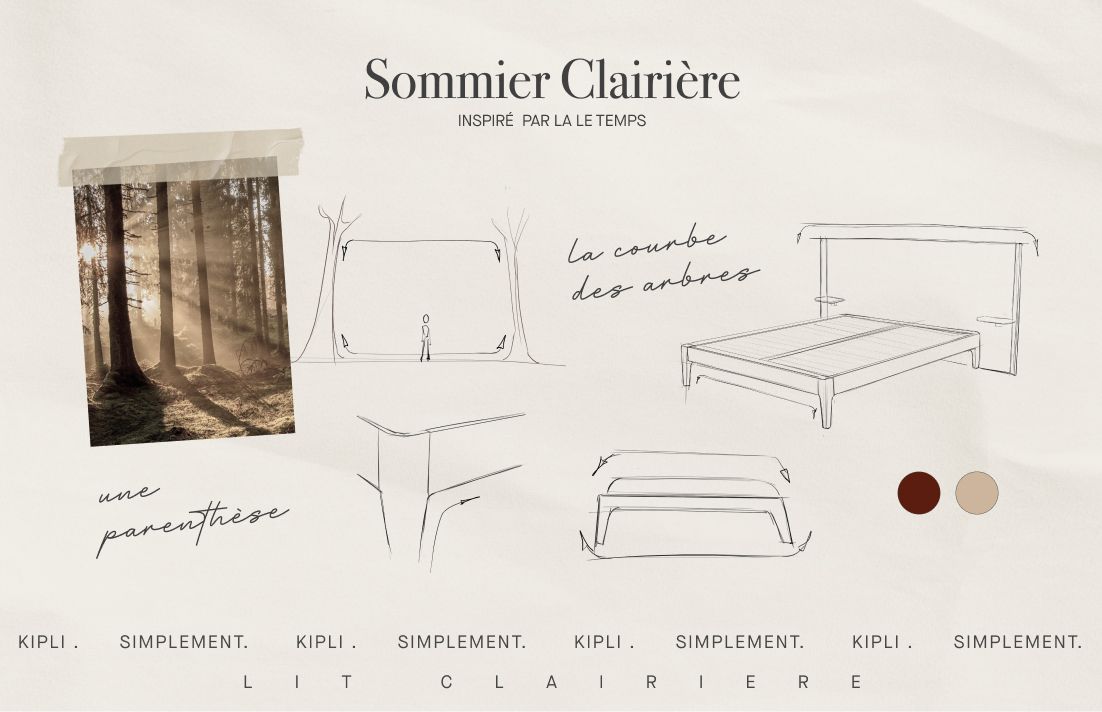

Même nos maisons modernes s’inspirent et se pensent ,parfois inconsciemment, des logiques naturelles : orientation selon le soleil, protection contre le vent, inertie thermique des sols…

Autrement dit, avant de "construire", on a "copié". Et souvent, on s’en est mieux sorti quand on a respecté cette logique.

Et toute la jungle est ma maison" - Baloo, Le Livre de la Jungle

🥣 Se nourrir : instinct, apprentissage et danger

Manger, au début, ce n’était pas un plaisir mais un pari. Le savoir alimentaire humain repose sur un subtil mélange d’observation, d’imitation animale, de transmission et… d’intuition.

➡️ Les singes mangent cette baie ? C’est sans doute comestible.

➡️ Cette racine soulage la fièvre chez un vieux loup blessé ? À tester.

➡️ Ce fruit nous a tous rendus malades ? À éviter.

La nature a donc offert le contenu, mais aussi le mode d’emploi — même si l’apprentissage s’est parfois payé au prix fort.

Et aujourd’hui encore, dans nos habitudes les plus simples (manger selon les saisons, éviter certaines combinaisons, cuire à la pierre ou fumer les aliments), on retrouve des gestes anciens, hérités du vivant.

III. Les rythmes naturels : la première horloge humaine

Avant que l’on parle d’horaires, de deadlines ou de fuseaux horaires, il y avait le jour et la nuit, le froid et le chaud, les marées et les pluies. Le temps, à l’origine, n’était pas une abstraction mathématique. C’était un ressenti corporel, un cycle observé, un rythme vécu.

🌞 Le ciel comme premier cadran

Le Soleil fut sans doute notre premier maître du temps. Il a dicté nos levers, nos couchers, nos récoltes, nos célébrations. Viennent ensuite la Lune, les étoiles, les éclipses, les équinoxes.

De là sont nées :

Les premières fêtes liées aux saisons (solstices, équinoxes, périodes de semence ou de moisson)

Les premiers calendriers agricoles chez les Égyptiens, les Mayas, les Celtes…

Les repères symboliques : "matin de la vie", "nuit de l’âme", "l’heure bleue"...

Le corps humain lui-même a conservé cette mémoire : horloge circadienne, sécrétion hormonale selon l’ensoleillement, troubles liés au changement d’heure ou au manque de lumière…

🌿 Les saisons : sculpter l’année, structurer les gestes

Les saisons ne sont pas seulement des variations climatiques. Elles ont enseigné le rythme du travail et du repos, du dedans et du dehors, de l’attente et de l’action.

Printemps : germination, mouvement, début.

Été : expansion, lumière, extériorité.

Automne : retour, récolte, introspection.

Hiver : repli, repos, feu intérieur.

Le saviez-vous ?

Le mot "saison" vient du latin satĭo, qui signifie "action de semer".

➝ À l’origine, le temps n’est pas un découpage, mais un geste.

Même nos rythmes modernes, s’ils ont largement été déconnectés de cela, continuent à vibrer en sourdine au rythme de ces saisons — au travers de nos fatigues hivernales, de nos élans de rentrée, de nos envies de vide ou de renouveau.

🎶 L’art du rythme : musiques, danses et rituels

Les premiers instruments ont imité les sons de la pluie, du vent, des animaux. Les premiers rythmes ont été ceux du corps : cœur, souffle, pas.

La nature nous a enseigné :

Le battement, avec les saisons, les vagues, le jour et la nuit

La fréquence, avec le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles

La répétition, avec le cycle lunaire, les marées, les migrations

Et c’est cela qu’on retrouve dans :

Nos danses rituelles (imiter les animaux, invoquer la pluie…)

Nos musiques tribales, souvent percussives, mimétiques

Nos récits chantés, qui suivent les variations du souffle, comme la nature suit les variations de lumière

En somme, avant que l’humain ne compose, il a écouté. Et ce qu’il a entendu, c’est le monde.

Et si vous avez un peu exploré ce monde, n'arrivez-vous pas à entendre certaines images ? Des plaines ou des montagnes sous les rafales de vent, une cascade en forêt, la pluie qui martèle les feuilles, le chants des oiseaux au petit matin, les vagues qui viennent s'écraser sur les récifs...

IV. Les formes du vivant : esthétique et structure

S’il est une chose que l’humain a toujours admirée dans la nature, c’est son sens de l’harmonie. Les lignes douces d’une coquille, la régularité d’un nid, la complexité d’une toile d’araignée — tout cela évoque à la fois fonction et beauté.

Et si les artistes, les bâtisseurs, les artisans ont longtemps prétendu "créer", beaucoup n’ont fait, en réalité, que traduire la perfection qu’ils voyaient autour d’eux.

🧱 Construire avec les formes du vivant

Avant de tracer des lignes droites, l’humain a observé :

Les alvéoles des abeilles, parfaites pour stocker

Les nids d’oiseaux, tissés pour protéger

Les coquilles, qui offrent une spirale résistante et compacte

Les terriers, toujours orientés selon les vents ou l’humidité

Le saviez-vous ?

Le nid d’un oiseau tisserin est plus résistant au vent qu’une tente classique.

➝ Les ingénieurs modernes s’en inspirent encore pour développer des matériaux souples mais robustes.

Ces formes ont influencé des constructions humaines dès les premières civilisations :

Les voûtes et coupoles, qui imitent la rondeur d’un ciel ou d’un crâne

Les arches naturelles, reproduites dans l’architecture romane ou gothique

Les structures arborescentes que l’on retrouve aujourd’hui dans certaines gares ou musées modernes

Aujourd’hui encore, les architectes parlent de structures "organiques" quand une forme semble avoir poussé plutôt qu’avoir été dessinée.

🎨 Artisanat et arts décoratifs : orner en observant

Dans la poterie, les textiles, les vitraux, les bijoux, on retrouve depuis toujours les motifs du vivant :

Spirales, fractales, lignes ondulantes

Motifs floraux, zoomorphes, végétaux

Textures rugueuses, veinées, asymétriques mais équilibrées

Prenons un exemple emblématique : l’Art Nouveau. Né au tournant du XXe siècle, ce courant artistique rejette les formes industrielles rigides pour célébrer les courbes de la nature. Feuilles, cheveux, racines, ailes d’insectes : tout est mouvement, tout est fluide, tout semble vivant.

Et ce n’est pas une coquetterie stylistique : notre œil aime ce que la nature a rendu harmonieux. Il est attiré par des formes qu’il reconnaît instinctivement comme justes, utiles, rassurantes.

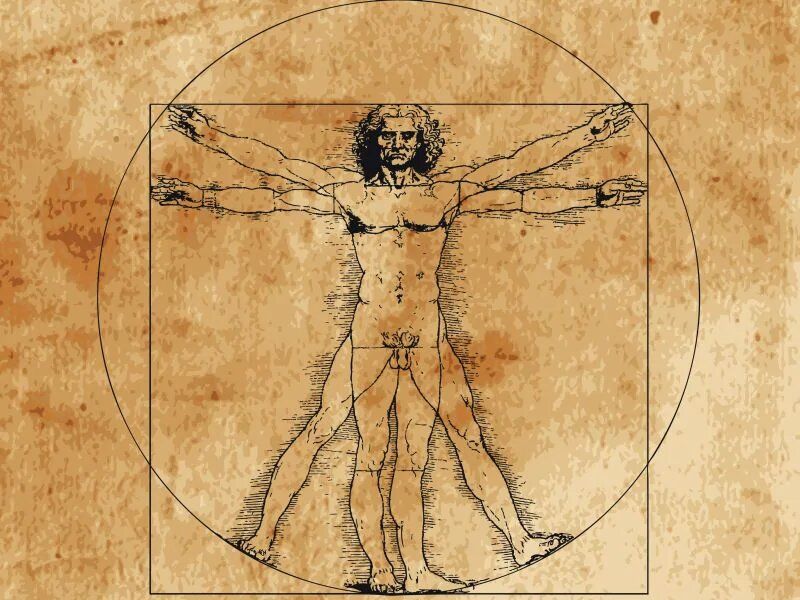

📐 L’intelligence des proportions naturelles

La fameuse "divine proportion", ou nombre d’or (≈1,618), se retrouve dans :

Les coquilles de nautiles

La disposition des pétales ou des graines (comme celles du tournesol)

Le corps humain, souvent représenté selon cette logique (cf. l’homme de Vitruve)

Les artistes de la Renaissance ne l’ont pas inventée : ils l’ont remarquée, puis intégrée à leurs œuvres pour y insuffler la même élégance que celle perçue dans la nature.

Même nos maisons, nos meubles ou nos objets du quotidien nous apaisent davantage lorsqu’ils respectent ces proportions. Il y a donc une esthétique innée — un équilibre que notre cerveau reconnaît sans l’expliquer.

V. Les animaux : nos premiers maîtres

Ils rampent, volent, courent, nagent. Ils nous effraient, nous émerveillent, nous font rire. Les animaux ont toujours tenu une place centrale dans la vie humaine, bien au-delà de la simple survie. Car l’Homme n’a pas seulement appris à les chasser ou à les apprivoiser : il les a observés, imités, vénérés.

🧠 L’animal comme source d’apprentissage

Avant les manuels, il y avait l’instinct. Et souvent, pour survivre ou s’adapter, l’humain a regardé faire les bêtes.

Quelques exemples frappants :

Certains peuples ont appris à détecter l’eau dans le désert en suivant les comportements d’animaux fouisseurs.

La régulation thermique (creuser, se couvrir, s’enterrer) a été observée chez des espèces vivant en milieux extrêmes.

La socialisation — qui mange quoi, qui veille sur les petits, qui prend la tête du groupe — s’est inspirée des modèles animaux.

Bref, les animaux ont enseigné des stratégies, des postures, des techniques. Loin d’être des êtres inférieurs, ils étaient pour beaucoup des guides, des mentors.

🐺 Le bestiaire mythologique : animaux puissants, magiques, symboliques

Du lion au corbeau, du serpent à l’aigle, chaque animal a été investi d’un pouvoir particulier. Il est rare de trouver une civilisation qui n’ait pas construit un pan de sa spiritualité ou de sa culture sur un bestiaire symbolique.

Mini lexique des symboles et totems animaliers

🦅 Aigle : vision, pouvoir, souveraineté, il est l'envoyé divin qui observe calmement et assoie sa supériorité.

🐴 Cheval : fougue, force, voyage, il incarne la force tranquille, un l'esprit libre explorateur.

🐍 Serpent : transformation, guérison, associé au savoir, à la tentation mais aussi à la renaissance.

🐺 Loup : instinct, clan, intuition, il est à la fois protecteur, initiateur et marginal.

🐝 Abeille : coopération, communauté, structure, elle marque par son organisation, sa hiérarchie familiale et son labeur.

🐦⬛ Corbeau : Solitude, ruse, gloire, il est à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, entre le vivant et le mort, il est le messager entre les mondes.

Ces représentations ne sont pas que poétiques : elles montrent que l’Homme a toujours projeté en l’animal une forme d’altérité familière, une part de lui-même qu’il reconnaît dans l’autre.

🐕🦺 De l’inspiration à la cohabitation : la domestication comme transformation mutuelle

À partir d’un certain moment, l’humain a cessé d’imiter certains animaux pour vivre avec eux. Ce fut le cas du chien, du chat, du cheval, de l’abeille… et avec eux, c’est un nouveau type de relation qui est né : le compagnonnage.

Mais là encore, ce n’est pas l’Homme qui a tout décidé :

Le chien serait devenu "domestique" en se rapprochant volontairement des campements humains (proximité, chaleur, nourriture).

Les chats, vénérés en Égypte, auraient conquis les villages agricoles en chassant les nuisibles.

Les chevaux, d’abord observés dans leur puissance, sont devenus partenaires de route, de guerre ou de travail.

C’est donc une forme d’alliance, bien plus qu’une domination. Et chaque animal que l’humain a intégré à son quotidien lui a aussi appris quelque chose en retour : l’écoute, la patience, le soin, la loyauté, parfois même la grâce.

VI. Médecines, poisons et remèdes

Si la nature a nourri l’humain, elle l’a aussi soigné — ou empoisonné. Dans les feuilles, les racines, les champignons, l’Homme a découvert des pouvoirs insoupçonnés : calmer une douleur, faire tomber une fièvre… ou au contraire, ôter la vie. C’est sans doute dans ce rapport ambivalent que s’est forgé l’un des plus anciens savoirs humains : la médecine.

🍃 L’observation animale, première école d’herboristerie

Bien avant les laboratoires ou les universités, l’Homme a observé ce que faisaient les bêtes :

Certains singes mâchent des plantes amères pour lutter contre les parasites.

Des ours se frottent à des arbres à résine pour soigner leurs plaies.

Des chats mangent de l’herbe pour se purger.

Ces comportements ont inspiré les premiers gestes de soin humains. On parle aujourd’hui de zoopharmacognosie — la capacité des animaux à utiliser les plantes à des fins thérapeutiques.

📌 Définition

Zoopharmacognosie : capacité d’un animal à sélectionner une substance naturelle pour se soigner.

🌼 La transmission des savoirs végétaux

Dans toutes les civilisations, des femmes, des anciens, des guérisseurs ont observé, testé, noté, mémorisé :

L’écorce de saule, ancêtre de l’aspirine.

La digitale pourprée, puissante cardiotonique (mais toxique).

Le pavot, aux propriétés analgésiques.

Le millepertuis, pour calmer les humeurs sombres.

Ces savoirs se transmettaient oralement ou par des gestes, souvent codés, parfois sacrés. Ils formaient une médecine populaire, parallèle aux médecines religieuses ou savantes.

Le saviez-vous ? Quelques faits d'herboristerie

🌿 70% des médicaments modernes sont dérivés de plantes.

🧪 En 2022, plus de 25 000 espèces végétales étaient étudiées pour leurs propriétés médicales.

📜 Le plus ancien traité de médecine connu, le Papyrus Ebers (Égypte, -1500 av. J.-C.), contient déjà plus de 800 remèdes issus du végétal.

☠️ Entre soin et poison : l’équilibre subtil

Une même plante peut être remède ou poison, selon la dose, la partie utilisée, la préparation :

La belladone, utilisée pour dilater les pupilles à la Renaissance, est un neurotoxique puissant.

L’if, utilisé en chimiothérapie, est mortel à forte dose.

Le cyanure, présent naturellement dans les noyaux d’abricots, est l’un des poisons les plus redoutables.

Ce flou entre soin et danger a longtemps donné aux herboristes une image ambiguë : respectés, craints, parfois persécutés.

Plantes, usages et précautions - Petit trousseau de nature

Saule : anti-douleur (aspirine) mais irritant à forte dose.

Millepertuis : anxiolytique léger mais interactions médicamenteuses.

Pavot : analgésique puissant mais un effet addictif.

If : anti-cancéreux mais toxique en ingestion brute.

🌱 De la nature aux pharmacies modernes

Aujourd’hui encore, la majorité de nos médicaments provient de substances naturelles — ou de leurs dérivés synthétisés. Pourtant, le lien à la plante d’origine est souvent oublié.

La quinine, issue de l’écorce de quinquina, a sauvé des millions de vies contre le paludisme.

La morphine, dérivée du pavot, reste un pilier des soins palliatifs.

La taxotère, utilisé contre certains cancers, provient de l’if européen.

La nature reste notre principale pharmacopée, même si on tente parfois de le dissimuler derrière des noms imprononçables.

VII. Nature, épreuve et initiation

Avant que les parcs d’attractions n’existent, avant les sports codifiés, avant même les écoles, c’est dans la nature que l’on apprenait à devenir soi. Courir, grimper, chuter, se perdre, se retrouver : tout cela s’est d’abord vécu dans des champs, des forêts, des montagnes. Mais ce n’était pas qu’un terrain de jeu. C’était aussi, souvent, un passage obligé vers l’âge adulte, le courage ou la sagesse.

🏹 Se mesurer aux éléments

Dans la plupart des traditions ancestrales, l’humain ne grandit pas seulement en âge, mais en expérience. Et cette expérience passe souvent par l’épreuve naturelle :

Traverser une rivière seul.

Dormir dans la forêt.

Chasser ou cueillir sans aide.

Affronter le froid, la soif, la peur.

Ces épreuves ne sont pas là pour "endurcir" mais pour créer du lien : avec soi, avec le monde, avec l’invisible parfois.

Dans certains peuples autochtones, les jeunes passent par des rites de passage en pleine nature, censés les transformer intérieurement. L’environnement devient alors miroir, guide, témoin.

Le saviez-vous : quelques rites de passage naturels

🌵 Les jeunes Apaches dormaient seuls dans le désert pour rencontrer leur animal totem.

🐘 Les Massaïs parcourent de longues distances à pied, seuls, armés d’une lance.

🌲 Chez les Celtes, l’initiation passait souvent par une nuit dans la forêt, sans feu ni lumière.

🌄 La nature sacrée : lieux, forces et récits

De nombreuses civilisations ont sacralisé certains paysages :

Des montagnes comme lieux de rencontre divine (Mont Olympe, Kailash…).

Des forêts comme territoires de mystères (Brocéliande, Yakushima…).

Des sources comme berceaux de vie ou d’oracles (Delphes, Lourdes…).

Ces lieux ne sont pas "choisis" au hasard. Ils dégagent souvent une présence, une forme de silence particulier, un équilibre perceptible — que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de "vibratoire", de "magnétique" ou simplement… d’inspirant.

Et c’est dans ces lieux que l’on venait se recueillir, interroger le monde, ou se mettre à l’épreuve.

Le saviez-vous ? Le rite du "Walkabout"

Le rite du "walkabout" chez les Aborigènes australiens est une traversée du désert que les adolescents effectuent seuls pendant six mois. Ce parcours symbolique les relie à leurs ancêtres, à la terre, et à leur propre voix intérieure.

🎭 La nature comme scène des récits fondateurs

Nos mythes, nos contes, nos épopées sont remplis de forêts sombres, de déserts infinis, de falaises vertigineuses. La nature y tient le rôle de déclencheur ou de révélateur :

C’est en quittant son village que le héros découvre qui il est.

C’est dans la forêt que la sorcière surgit, ou que la clairière délivre la vérité.

C’est face à l’orage, à l’eau, au feu que les décisions les plus décisives sont prises.

Même dans les récits modernes (films, séries, romans), la nature reste le théâtre de la métamorphose. Pourquoi ? Parce qu’elle oblige à sortir du connu, à renoncer au contrôle, à être vraiment là.

VIII. La nature comme source de pensée

Quand l’Homme a cessé de simplement survivre, il a commencé à penser. Et pour penser, il a naturellement puisé dans ce qu’il connaissait le mieux : le vivant. La nature, plus qu’un terrain d’observation, est alors devenue une source de métaphores, de modèles, de systèmes philosophiques.

🌳 Philosophie naturelle : penser à partir du vivant

De nombreux penseurs, d’Orient comme d’Occident, ont vu dans la nature une sagesse à imiter, non à dominer :

Chez les stoïciens, vivre selon la nature, c’est accepter le cours des choses avec calme.

Dans le Taoïsme, la voie du Tao est celle de l’eau : souple, fluide, mais toujours victorieuse à la fin.

Pour Spinoza, Dieu et la Nature ne font qu’un : comprendre le monde, c’est observer ses lois immuables.

Un point sur la "green therapy" ?

🌿 Thérapie par la nature

➝ Pratique de soin psychique et émotionnel en lien avec des espaces naturels : balades en forêt, potager thérapeutique, soins en plein air.

➝ De plus en plus utilisée pour lutter contre le stress, l’anxiété, l’épuisement professionnel.

La nature n’est plus ici une source de matériaux, mais un cadre de pensée. Un miroir de l’ordre, de l’équilibre, parfois même de la morale.

📈 Organisation humaine : la nature comme modèle de système

Même nos modes de gestion se sont inspirés du vivant :

Les écosystèmes ont donné naissance à l’écologie politique : tout est interdépendant, rien n’est neutre.

Le concept de résilience, central dans le développement durable, vient des capacités d’adaptation observées dans la nature.

Des notions comme la croissance organique, la décentralisation ou le réseau vivant sont aujourd’hui au cœur des approches modernes de l’économie ou de l’urbanisme.

La forêt, par exemple, n’a pas de chef. Elle fonctionne par réseaux, entraide, équilibres dynamiques. Un modèle inspirant, à l’heure où l’on questionne les verticalités rigides.

– Gary Snyder, poète américain

🧠 Psyché humaine : notre animalité cachée

Même notre psychologie s’est construite avec la nature pour référence :

Freud parle de "pulsions animales", Jung de l’ombre et des archétypes naturels.

Le besoin de reconnexion à la nature est aujourd’hui étudié en psychiatrie comme un levier d’apaisement (on parle de "green therapy").

Des disciplines comme l’éthologie comparent nos comportements sociaux à ceux des autres mammifères.

En somme, nous nous sommes pensés contre la nature, puis en dehors… avant de comprendre que nous étions toujours dedans.

– David Attenborough

Conclusion — Copier ou honorer ?

5 points clés à retenir de cet article

- La nature a façonné nos cultures bien avant nos technologies.

- Langage, habitat, alimentation : tout part de l’observation du vivant.

- Les animaux ont été des enseignants bien avant d’être domestiqués.

- La nature n’est pas qu’un décor : elle structure aussi notre pensée.

- S’inspirer de la nature, c’est aussi se demander comment vivre avec elle.

Depuis la nuit des temps, l’Homme observe la nature, s’en inspire, s’y mesure. Il l’imite dans ses gestes, ses formes, ses rythmes. Il lui emprunte ses symboles, ses codes, ses lois. Et parfois, il oublie qu’il ne les a pas inventés.

Mais peut-on vraiment parler de copie ? Ou serait-ce plutôt une forme d’hommage inconscient ? Une manière pour l’humanité de s’ancrer dans ce qui la dépasse, dans ce dont elle fait partie sans toujours le reconnaître ?

Nous avons bâti des maisons en regardant les nids. Tissé nos vêtements en observant les herbes. Chanté en imitant le vent. Raconté nos peurs à travers les animaux. Soigné nos douleurs avec les plantes. Et même pensé, rêvé, structuré notre monde à l’image de celui qui nous entoure.

Alors non, l’humain n’est pas un simple copieur. Il est un traducteur. Un passeur maladroit mais curieux, qui essaie de mettre en mots ce que la nature dit en silence.

Ce lien ancien, discret, parfois oublié, reste à réinventer. Non plus pour se servir, mais pour cohabiter. Non plus pour s’élever au-dessus, mais pour habiter humblement au milieu. Peut-être qu’au fond, s’inspirer de la nature, c’est moins vouloir faire comme elle… que réapprendre à vivre avec.

– Albert Einstein

Revenir à l’essentiel, c’est parfois simplement revenir à ce que la nature nous a déjà soufflé.

Et si on vivait en paix avec ce qui nous inspire depuis toujours ?