Livraison gratuite | Paiement 3x sans frais | Matelas garanti 10 ans

|

Livraison gratuite | Paiement 3x sans frais | Matelas garanti 10 ans

|

Retour

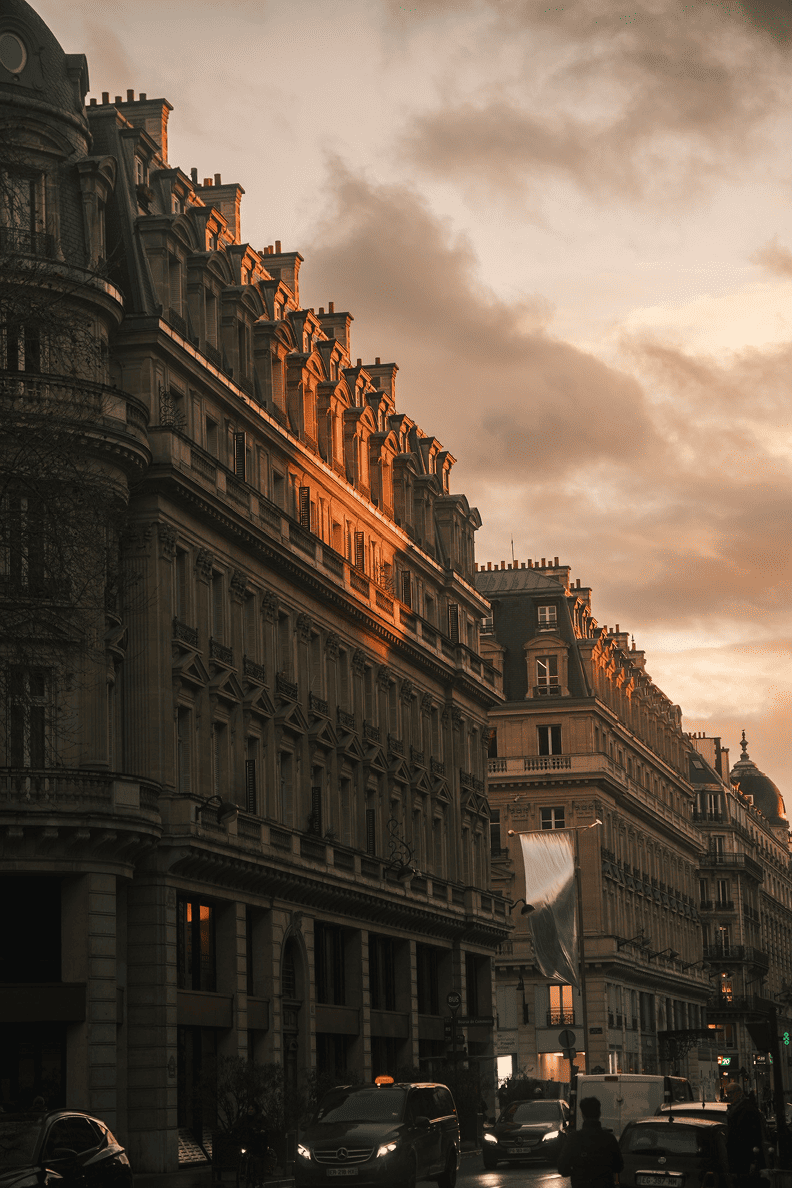

Petite cartographie du confort : la France pour point de départ.

10 juillet 2025

•

4 min de lecture

Et si le confort n’était pas universel ?

À travers cette série, nous faisons escale dans différentes cultures pour comprendre ce que signifie “être bien”.

Première halte : chez nous.

Introduction : une question de point de vue

Le mot “confort” évoque instantanément un univers de douceur, de chaleur, de moelleux. Mais derrière l’image du coussin bien gonflé ou du lit douillet, le confort est une construction culturelle.

Cette série d’articles propose une cartographie sensible du confort. Chaque étape nous mène dans un pays ou une culture différente pour explorer les formes multiples du bien-être : ce qu’on valorise, ce qu’on ignore, ce qu’on craint.

Nous commençons par un lieu familier : la France, où l’on découvre que le confort est aussi une affaire de maîtrise douce, de temps long, et parfois… de repli.

Un mot : “confort”

“Confort” vient du latin confortare, qui signifiait fortifier, encourager.

Avant le XVIIIᵉ siècle, “conforter” signifiait principalement donner du courage. À partir du XVIIIᵉ siècle il commence à désigner l’aisance physique.

Le mot a donc changé de fonction : de soutien moral, il est devenu état stable et recherché du corps et de l’environnement.

Aujourd’hui, en France, ce glissement s’exprime dans un confort sécurisant, organisé, rarement ostentatoire — mais parfois rigide.

Le stéréotype français : confort ou zone de confort ?

À l’étranger, la France évoque un certain art de vivre : l’élégance du foyer, la lenteur choisie, le goût des belles choses.

Mais en France même, ce “confort” est ambivalent : on valorise le chez-soi, mais on parle aussi de la fameuse “zone de confort” avec l’idée qu’il faudrait en sortir pour évoluer.

Le confort français est-il un refuge… ou une frontière invisible qu’on hésite à franchir ?

Cette tension est forte dans notre culture. Elle oppose l’aspiration au bien-être à la peur du changement, la recherche d’équilibre à l’inertie douce.

Les piliers du confort en France

Le logement comme centre de gravité

96 % associent le confort à l’isolation thermique, 95 % à l’isolation sonore

(Source : Saint-Gobain / OpinionWay, 2018)

Le confort se vit à l’intérieur, dans un espace maîtrisé, protégé du bruit, du froid, de l’imprévu. L’idée de “nid” n’est pas une métaphore, c’est un idéal partagé.

Le sommeil comme rituel central

(Santé Publique France, 2023)

- Les Français dormaient en moyenne 8h50 par nuit dans les années 2010, un record mondial

(OCDE / Reuters)

Un bon lit, une chambre silencieuse, un temps de repos sacralisé sont des éléments perçus comme fondamentaux.

Le silence, condition du bien-être

(Rockwool / Ipsos, 2023)

- 54 % des Franciliens se disent gênés par le bruit chez eux, 24 % envisagent de déménager pour cette raison

(Bruitparif / IFOP, 2022)

L’insonorisation, le retrait, la capacité à s’isoler sont au cœur du confort tel qu’il est vécu.

Le temps comme confort invisible

(Crédoc, Conditions de vie et aspirations, 2023)

Le ralentissement, les rituels quotidiens, les temps de pause non négociables (repas, lecture, etc.) font partie intégrante de la culture du confort en France.

Objets, gestes, habitudes

À partir de ces piliers, on peut dessiner une grammaire française du confort :

- le lit : central, symbolique, parfaitement entretenu

- le canapé : moelleux, spacieux, souvent dédié à un moment précis (lecture, film, sieste)

- la cuisine : conviviale mais ordonnée

- les habitudes : pause café, dimanche lent, rideaux tirés, rituel du bain ou de la douche chaude

Vocabulaire du confort

“Repos”, “douceur”, “tranquillité”, mais aussi “sérénité”, “maîtrise”, “temps pour soi” : autant de mots qui reviennent dans les témoignages liés au bien-être domestique.

Les angles morts du confort français

Et pourtant, certains types de confort sont moins visibles, voire absents dans l’imaginaire collectif :

- Le confort collectif : rares sont les modèles d’habitat ou de vie qui intègrent pleinement la convivialité spontanée, l’imprévu, la chaleur relationnelle.

- Le confort sensoriel riche : son, couleur, odeur sont souvent contenus, filtrés.

- Le confort spirituel ou environnemental : peu valorisé, sauf via la nature ou les espaces verts.

(Observatoire des villes vertes, 2021)

Ce que ça dit de nous

Le confort, en France, est une forme de souveraineté douce : pouvoir organiser, moduler, ralentir.

Mais c’est aussi un confort qui se referme parfois sur lui-même.

Notre idéal de bien-être est souvent tourné vers le retrait maîtrisé, vers le “chez soi” protecteur. Cela peut apaiser… ou enfermer.

À suivre...

Prochaine escale : le Japon, où le confort se pense d’abord en creux, dans l’absence de gêne pour autrui.

Une autre carte, un autre monde.